デジタル化は課題解決のための一つのツール。「デジタル化推進事業」のいま~宮崎県都城市~

2022-03-30 08:00:00

宮崎県南西端に位置する都城市では、マイナンバーカードの「人口に対する交付枚数率」が77.0%(2022年3月1日現在)と全国の特別区・市のなかで日本一の普及率を誇っています。2019年に掲げた「都城デジタル化推進宣言」を2021年に、市民サービス、自治体経営、地域社会の各分野でデジタル化を推進する「都城デジタル化推進宣言2.0」にアップデートし、様々なチャレンジを続けてきました。

実行されてきたデジタル化の背景、経過を詳しく見ていくと、市民の立場になった本当に役に立つ先進的で斬新な施策が、次々と行われてきたことに驚かされます。

そこで、どのような取り組みなのか、その背景にあるもの、施策によって変わったこと、そして、都城市が目指すべき姿は何なのかなどについて、都城市デジタル統括課副主幹の佐藤泰格さんに伺いました。そこには、行政だけでなく企業や生活面においてもデジタル技術の導入・展開が遅れている日本が、デジタル化を早急に進めていくうえでのヒントがありました。

実行されてきたデジタル化の背景、経過を詳しく見ていくと、市民の立場になった本当に役に立つ先進的で斬新な施策が、次々と行われてきたことに驚かされます。

そこで、どのような取り組みなのか、その背景にあるもの、施策によって変わったこと、そして、都城市が目指すべき姿は何なのかなどについて、都城市デジタル統括課副主幹の佐藤泰格さんに伺いました。そこには、行政だけでなく企業や生活面においてもデジタル技術の導入・展開が遅れている日本が、デジタル化を早急に進めていくうえでのヒントがありました。

市民の幸福度を上げるためにデジタル化を導入。デジタル化は市民の困りごとを解決するためのもの

マイナンバーカードの普及率が全国トップクラスの都城市では、2016年からマイナンバーカードの取得促進をはじめ、少しずつ利用者を増やした結果、今では市民の約77%が所有し活用しているといいます。

「コロナ禍で実施された特別定額給付金事業については、市民の多くがマイナンバーカードを所有していることで(オンラインでの)申請がスムーズに進み、申請から1週間以内には銀行口座に振り込まれるといったスピードで実行できました。市民からはマイナンバーカードの良さを知ったという声が寄せられています」と佐藤さんは言います。

「デジタル化の目的は、課題解決の一つの手段であるべきと考えています。あくまで、市民の幸福度を上げるために実証・実施するべきです。デジタル化が目的ではなく、市の発展につなげるための一つのツールであるべきだと考えています」。

「コロナ禍で実施された特別定額給付金事業については、市民の多くがマイナンバーカードを所有していることで(オンラインでの)申請がスムーズに進み、申請から1週間以内には銀行口座に振り込まれるといったスピードで実行できました。市民からはマイナンバーカードの良さを知ったという声が寄せられています」と佐藤さんは言います。

「デジタル化の目的は、課題解決の一つの手段であるべきと考えています。あくまで、市民の幸福度を上げるために実証・実施するべきです。デジタル化が目的ではなく、市の発展につなげるための一つのツールであるべきだと考えています」。

まずは使ってもらって便利だと感じてもらうこと。それがデジタル化への第一歩

デジタル化と聞くと、使い慣れていない人にとっては、「よくわからない。難しい」といった声も多く聞かれるのが現状です。それらはどう克服してきたのでしょうか。

「やはり、まずは使ってもらって、便利だと感じてもらうことが一番です。当市では、総務省の『自治体マイナポイントモデル事業』に参加。マイナンバーカードをすでに取得している人やこれから取得する人に対して、地域通貨アプリ『にくPAY』(=写真)で地域通貨を給付しました。今まで現金での支払いに慣れていた高齢者も、キャッシュレス決済を体感でき『便利ですね』といった声が多く寄せられました。地域経済の活性化だけでなく、キャッシュレス決済の推進にもつながったと実感しています」。

「やはり、まずは使ってもらって、便利だと感じてもらうことが一番です。当市では、総務省の『自治体マイナポイントモデル事業』に参加。マイナンバーカードをすでに取得している人やこれから取得する人に対して、地域通貨アプリ『にくPAY』(=写真)で地域通貨を給付しました。今まで現金での支払いに慣れていた高齢者も、キャッシュレス決済を体感でき『便利ですね』といった声が多く寄せられました。地域経済の活性化だけでなく、キャッシュレス決済の推進にもつながったと実感しています」。

AIを活用した自動情報収集プログラムや救急搬送時のデジタル化など最先端の取り組みも

(写真)2021年に創設されたデジタルの日に行われたVR体験の様子

最近では、AIを活用した「都城市イベント情報集約サイト」も構築・開設したといいます。

「これまで都城市で開催されるイベントを検索しても、様々なサイトに情報が散らばっていて、知りたい情報にたどりつくのに時間がかかるといった声がありました。そこで、AIを活用した自動情報収集プログラムを使い、都城市イベント情報集約サイトを開設しました。これにより、ウェブ上に公開されているイベント情報は、都城市イベント情報集約サイトに自動的に集約されます。身近なイベントや催しはこのサイトを開けばすぐにわかるのです。市内のイベント情報を効率的に地域住民に情報配信することで、地域活性化にも結び付いています」。

「2022年度は、救急搬送デジタル化実証事業を展開する予定です。これは、通報者に現場の状況をスマホで撮影してもらうことで、現場の映像がリアルタイムで救急指令課に転送されるというもので、搬送先の決定を迅速に行ったり、蘇生法など救急車が現場に到着するまでに通報者ができることを伝えることに役立ちます。また、搬送時には救急隊員がARグラスを活用し、医療機関などと連携した映像による情報伝達で、救急搬送から処置開始までの時間短縮を図ることができる仕組みも導入する予定です」。

現在は実証実験を進めている段階だという佐藤さん。ただ、これらのシステムが導入されれば、救急搬送から処置開始までの時間短縮につながり、「救える命を救えなかった」という事態をゼロに近づけることができます。日本では珍しい取り組みは、各方面から注目されています。

最近では、AIを活用した「都城市イベント情報集約サイト」も構築・開設したといいます。

「これまで都城市で開催されるイベントを検索しても、様々なサイトに情報が散らばっていて、知りたい情報にたどりつくのに時間がかかるといった声がありました。そこで、AIを活用した自動情報収集プログラムを使い、都城市イベント情報集約サイトを開設しました。これにより、ウェブ上に公開されているイベント情報は、都城市イベント情報集約サイトに自動的に集約されます。身近なイベントや催しはこのサイトを開けばすぐにわかるのです。市内のイベント情報を効率的に地域住民に情報配信することで、地域活性化にも結び付いています」。

「2022年度は、救急搬送デジタル化実証事業を展開する予定です。これは、通報者に現場の状況をスマホで撮影してもらうことで、現場の映像がリアルタイムで救急指令課に転送されるというもので、搬送先の決定を迅速に行ったり、蘇生法など救急車が現場に到着するまでに通報者ができることを伝えることに役立ちます。また、搬送時には救急隊員がARグラスを活用し、医療機関などと連携した映像による情報伝達で、救急搬送から処置開始までの時間短縮を図ることができる仕組みも導入する予定です」。

現在は実証実験を進めている段階だという佐藤さん。ただ、これらのシステムが導入されれば、救急搬送から処置開始までの時間短縮につながり、「救える命を救えなかった」という事態をゼロに近づけることができます。日本では珍しい取り組みは、各方面から注目されています。

「誰一人取り残さないデジタル化」に向けて

都城市では、地域の携帯電話運営会社や、情報系の専門学校などと連携し、協議会を立ち上げました。

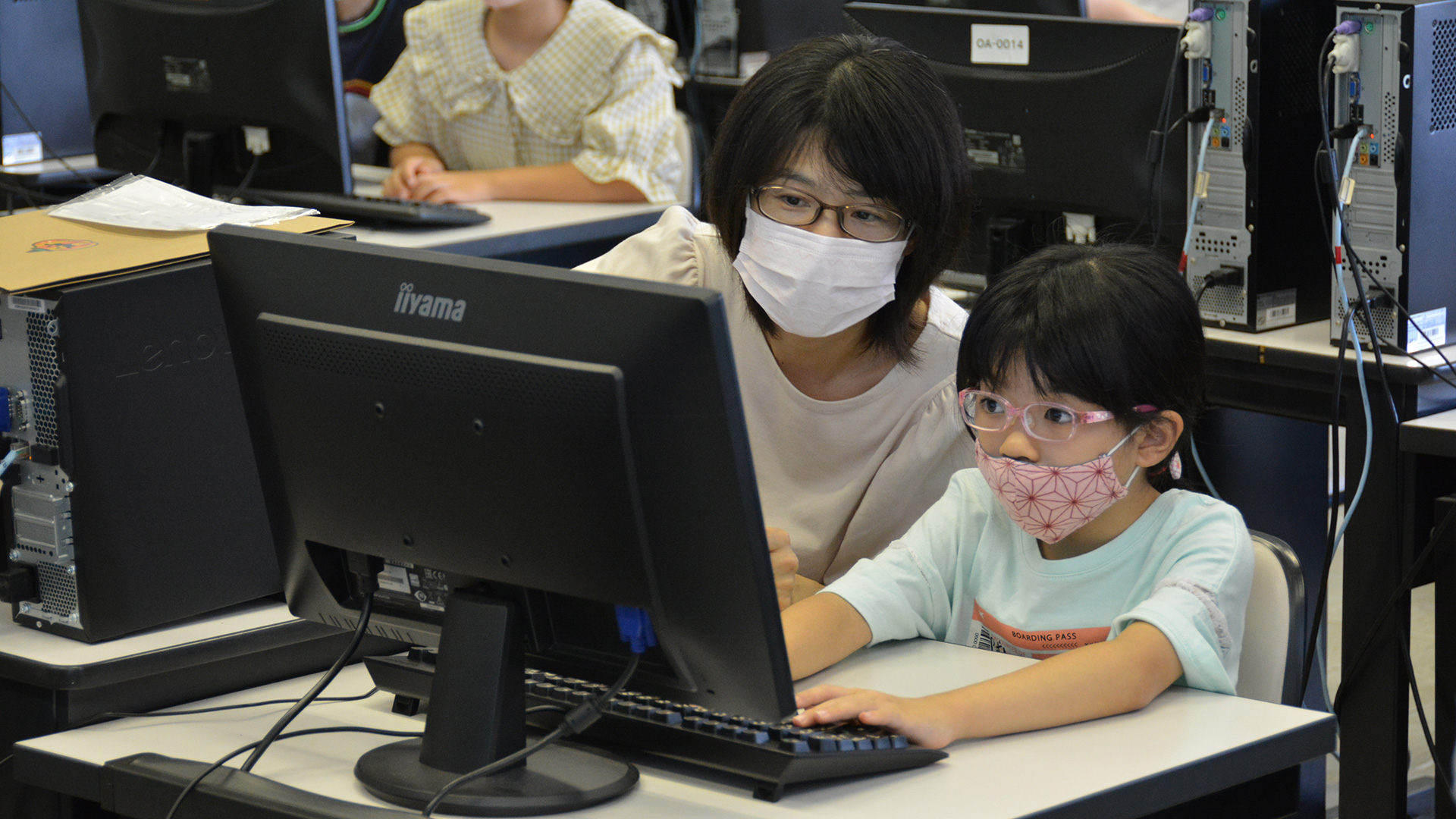

「各種証明のコンビニ交付や国税電子申告・納税システム(e-Tax)、マイナポイントといった仕組みについて、誰もが参加できる講座を開催しています(写真)。講師は、市の職員であったり携帯電話運営会社のスタッフであったりで、この講座によって市民が気軽に学べる機会を増やしています。デジタル化に向け、産学官が連携して取り組みを進めています」。

ほかにも、子どものデジタルデビューにつながるよう「親子プログラミング教室」の開催や障がい者のデジタル技術活用支援も進めているそうです。

「各種証明のコンビニ交付や国税電子申告・納税システム(e-Tax)、マイナポイントといった仕組みについて、誰もが参加できる講座を開催しています(写真)。講師は、市の職員であったり携帯電話運営会社のスタッフであったりで、この講座によって市民が気軽に学べる機会を増やしています。デジタル化に向け、産学官が連携して取り組みを進めています」。

ほかにも、子どものデジタルデビューにつながるよう「親子プログラミング教室」の開催や障がい者のデジタル技術活用支援も進めているそうです。

まだまだデジタル化は道半ば。市に根付く「チャレンジ精神」を活かし、今後もデジタル化を推進

「都城市には、新しいことにも臆せずチャレンジしようという文化があります。ご一緒している企業様からは『都城市にはチャレンジ精神が根付いていて、フットワークが軽い』とお褒めの言葉を頂戴しています」。

「一方で、デジタル化へ向けてはまだスタートラインに立ったばかりです。デジタル人材の不足など、課題はまだ多くあります。蓄積してきたノウハウや技術を、自治体と組んで、進めていきたいとお考えの企業様がありましたら、ぜひお声がけいただけますと幸いです。チャレンジングなご提案、お待ちしております」と、佐藤さんは担当者としての思いを告げてくれました。

チャレンジ精神が根付く都城市は、新しい取り組みを次々と展開し、市民の目線に立ったサービスを提供しています。ぜひ、一歩一歩確実にデジタル化を進める都城市へ企業版ふるさと納税の寄付をご検討ください。

(遠藤香織)

【宮崎県・都城市】デジタル化推進事業

「一方で、デジタル化へ向けてはまだスタートラインに立ったばかりです。デジタル人材の不足など、課題はまだ多くあります。蓄積してきたノウハウや技術を、自治体と組んで、進めていきたいとお考えの企業様がありましたら、ぜひお声がけいただけますと幸いです。チャレンジングなご提案、お待ちしております」と、佐藤さんは担当者としての思いを告げてくれました。

チャレンジ精神が根付く都城市は、新しい取り組みを次々と展開し、市民の目線に立ったサービスを提供しています。ぜひ、一歩一歩確実にデジタル化を進める都城市へ企業版ふるさと納税の寄付をご検討ください。

(遠藤香織)

【宮崎県・都城市】デジタル化推進事業