科学のまちの子どもたちを育み、クリエイターも支援。学研都市・京都府精華町のいま

2022-03-01 08:00:00

精華町は、京都府の南部に位置し、人口約3万7,000人(2022年2月現在)を有しています。東の「筑波研究学園都市」とともに国家プロジェクトである「関西文化学術研究都市(通称けいはんな学研都市)」の中心地にして、日本を代表する情報通信関連の研究機関などが集積する町でもあります。

精華町では、その恵まれた環境を活用した「科学のまちの子どもたち」プロジェクトを2007年に立ち上げ、子どもたちが科学やものづくりを体験しながら楽しく学べる教育プログラムの提供を柱に、様々な活動を行っています。

科学のまちの子どもたちプロジェクトは、精華町とけいはんな学研都市で活動する研究者や教育関係者を中心メンバーとする団体・けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワーク(通称K-Scan)との協働により行われており、企業版ふるさと納税の対象事業にも指定されています。

この取り組みの現在地はどのあたりか、町の担当者にお話を伺いました。

精華町では、その恵まれた環境を活用した「科学のまちの子どもたち」プロジェクトを2007年に立ち上げ、子どもたちが科学やものづくりを体験しながら楽しく学べる教育プログラムの提供を柱に、様々な活動を行っています。

科学のまちの子どもたちプロジェクトは、精華町とけいはんな学研都市で活動する研究者や教育関係者を中心メンバーとする団体・けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワーク(通称K-Scan)との協働により行われており、企業版ふるさと納税の対象事業にも指定されています。

この取り組みの現在地はどのあたりか、町の担当者にお話を伺いました。

「科学のまちの子どもたち」プロジェクトの先にあるもの

精華町財政課長の西川和裕さんは、まず、科学のまちの子どもたち(プロジェクト)ができた経緯を教えてくれました。

「精華町は職住近接の学術研究都市ですが、住民と研究施設を、お互いもっと身近な存在にできないかと考えて立ち上げたのが、子どもたちを対象に研究施設の見学や科学のおもしろさを知る教室などを行う、科学のまちの子どもたちです」。

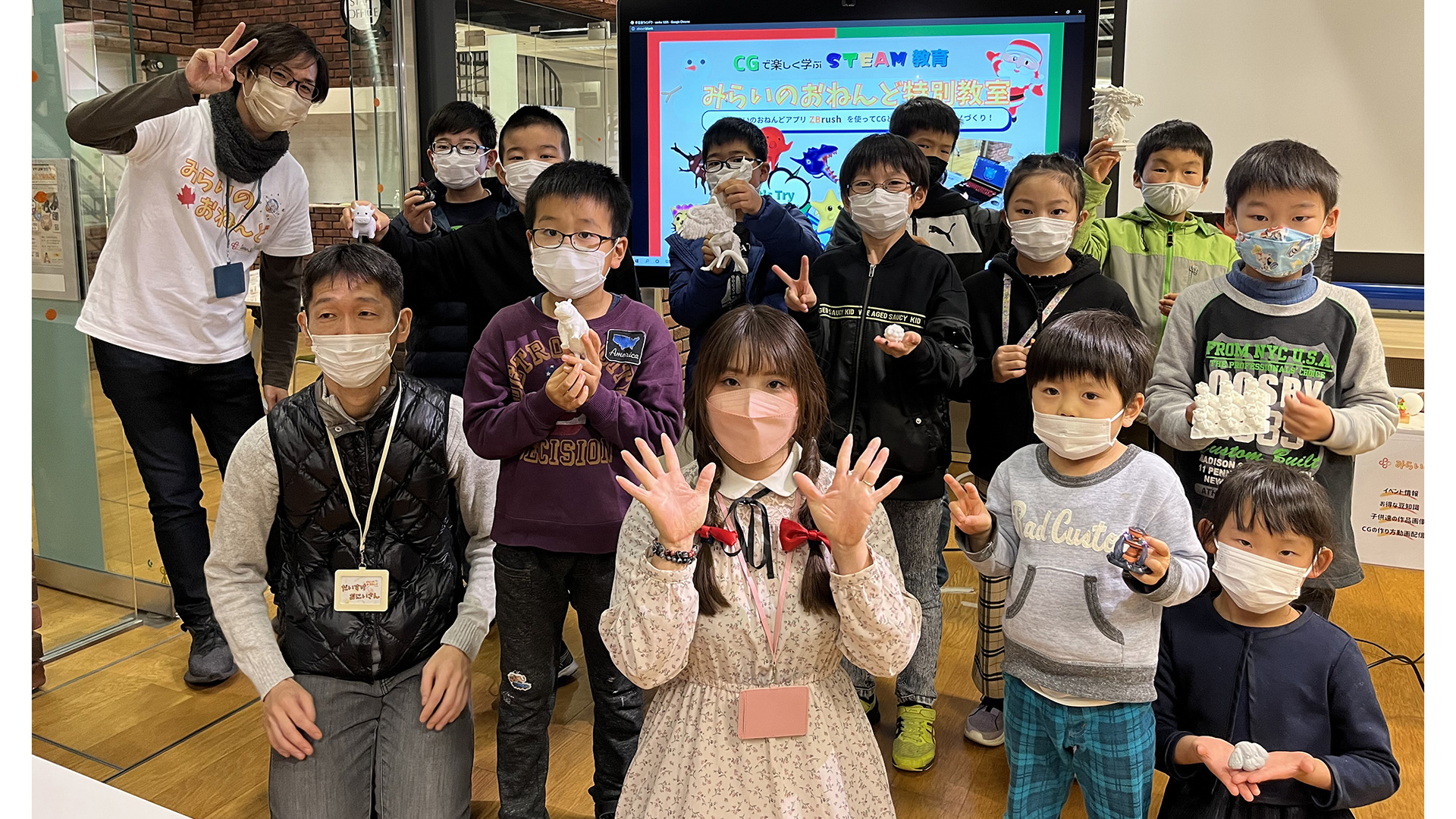

「たとえばロボット教室は、ロボットづくりを初歩から始めて、最終的にはロボット競技に出すレベルまで学ぶことが可能な人気のプログラムです。粘土ではなく(CGと)3Dプリンターで作品をつくるみらいのおねんど特別教室や、CG制作講座、プログラミング教室や、星空を観る自然科学系の教室なども好評です」。

いずれの教室や講座も反響は大きく、参加者は抽選で決めるほど。町民以外も参加できることから、岡山県から参加する中学生もいるといいます。参加費は無料から3,000円程度までがほとんどということにも驚かされます。そのほか「けいはんな科学体験フェスティバル」を毎年開催。「たくさんの団体が参加して、2,000~3,000人は集まるイベントですが、今はコロナ禍でオンライン開催になっています」。

科学のまちの子どもたち(プロジェクト)の先には、何を見ているのでしょうか。

「子どもたちに、学研都市で暮らすことを誇りに感じてもらい、定住につなげたいという思いがあります。卒業しても町を出ることなく、ずっと暮らし、自分の子どもたちもこの環境で育てたいと思える精華町でありたいのです」。

科学のまちの子どもたち

「精華町は職住近接の学術研究都市ですが、住民と研究施設を、お互いもっと身近な存在にできないかと考えて立ち上げたのが、子どもたちを対象に研究施設の見学や科学のおもしろさを知る教室などを行う、科学のまちの子どもたちです」。

「たとえばロボット教室は、ロボットづくりを初歩から始めて、最終的にはロボット競技に出すレベルまで学ぶことが可能な人気のプログラムです。粘土ではなく(CGと)3Dプリンターで作品をつくるみらいのおねんど特別教室や、CG制作講座、プログラミング教室や、星空を観る自然科学系の教室なども好評です」。

いずれの教室や講座も反響は大きく、参加者は抽選で決めるほど。町民以外も参加できることから、岡山県から参加する中学生もいるといいます。参加費は無料から3,000円程度までがほとんどということにも驚かされます。そのほか「けいはんな科学体験フェスティバル」を毎年開催。「たくさんの団体が参加して、2,000~3,000人は集まるイベントですが、今はコロナ禍でオンライン開催になっています」。

科学のまちの子どもたち(プロジェクト)の先には、何を見ているのでしょうか。

「子どもたちに、学研都市で暮らすことを誇りに感じてもらい、定住につなげたいという思いがあります。卒業しても町を出ることなく、ずっと暮らし、自分の子どもたちもこの環境で育てたいと思える精華町でありたいのです」。

科学のまちの子どもたち

まちが取り組むもうひとつの大切な柱、クリエイター支援

ところで、精華町の広報キャラクター「京町セイカ」も、今人気だといいます。

「いわゆる萌えキャラを広報キャラクターとしてつくりました。ガイドラインを定め、個人でも企業でも、自由に使えるようにしています」。

「歩数計(アプリ)とコラボするなど、かなり利用されています。なかでもVOICEROIDという音声合成ソフトを活用した入力文字読み上げソフトは、出色(しゅっしょく)の出来栄えです。キーボードで打ち込むとおりに喋ってくれ、歌もかなり自然に歌います。全国発売されており、当町のふるさと納税の返礼品としても人気です」。

「じつは、町が進めている地方創生事業の柱の取り組みが科学のまちの子どもたちプロジェクトですが、もうひとつの柱は、創作活動をする方々のお手伝いをする「クリエイター支援のまち」という政策です。自由に使ってもらえる、町公認キャラクターとして京町セイカを生み、このキャラを軸に企業やクリエイターとコラボした様々な商品を開発・販売してもらい、精華町の知名度アップを狙いました。クリエイティブな活動を支援する、クリエイターにやさしいまちということを知ってもらい、できれば精華町を拠点に創作活動をしてもらいたいと考えています」。

京町セイカのページへ

「いわゆる萌えキャラを広報キャラクターとしてつくりました。ガイドラインを定め、個人でも企業でも、自由に使えるようにしています」。

「歩数計(アプリ)とコラボするなど、かなり利用されています。なかでもVOICEROIDという音声合成ソフトを活用した入力文字読み上げソフトは、出色(しゅっしょく)の出来栄えです。キーボードで打ち込むとおりに喋ってくれ、歌もかなり自然に歌います。全国発売されており、当町のふるさと納税の返礼品としても人気です」。

「じつは、町が進めている地方創生事業の柱の取り組みが科学のまちの子どもたちプロジェクトですが、もうひとつの柱は、創作活動をする方々のお手伝いをする「クリエイター支援のまち」という政策です。自由に使ってもらえる、町公認キャラクターとして京町セイカを生み、このキャラを軸に企業やクリエイターとコラボした様々な商品を開発・販売してもらい、精華町の知名度アップを狙いました。クリエイティブな活動を支援する、クリエイターにやさしいまちということを知ってもらい、できれば精華町を拠点に創作活動をしてもらいたいと考えています」。

京町セイカのページへ

見えてきた、新たな課題

科学のまちの子どもたちプロジェクトとクリエイター支援というふたつの取り組みを強力に進めるなかで、いま感じる課題は何かを聞いてみました。

「クリエイター支援では、支援のための拠点づくりが課題です。経費がなく進んでいませんが、町がスタジオや個人で所有するのは難しい機材などを用意して、『創作活動なら精華町』といわれるようにしたい。精華町発の作品をどんどん産み出してもらえたらいいと思います」。

では科学のまちの子どもたちプロジェクトの課題はどんなことでしょうか。

「マンパワー不足が問題です。現在K-Scanのコーディネーター1名が教室調整、講師陣の選定、募集事務を行っています。職員も手伝うものの基本はひとりですので、活動の幅を広げるためにも、体制を強化したいと感じています」。

「財源は、町の予算のほか活用可能な助成金を活用しているものの、費用が不足しています。永く活動を継続するためにも、安定した財源の確保が必要です」。

加えて、企業とのつながりを強くしたいとも考えているようです。

「企業さんには、ぜひ体験プログラム(講師として)にも参加して欲しいです。ジャンルの制限はありませんので、技術を子どもたちに紹介してください。これまでにも、飾り棚をつくる教室もありましたし、工作的なことや伝統工芸なども含め、幅広く募集しています。漫画を描いてみようというのもおもしろいですね」。

「クリエイター支援では、支援のための拠点づくりが課題です。経費がなく進んでいませんが、町がスタジオや個人で所有するのは難しい機材などを用意して、『創作活動なら精華町』といわれるようにしたい。精華町発の作品をどんどん産み出してもらえたらいいと思います」。

では科学のまちの子どもたちプロジェクトの課題はどんなことでしょうか。

「マンパワー不足が問題です。現在K-Scanのコーディネーター1名が教室調整、講師陣の選定、募集事務を行っています。職員も手伝うものの基本はひとりですので、活動の幅を広げるためにも、体制を強化したいと感じています」。

「財源は、町の予算のほか活用可能な助成金を活用しているものの、費用が不足しています。永く活動を継続するためにも、安定した財源の確保が必要です」。

加えて、企業とのつながりを強くしたいとも考えているようです。

「企業さんには、ぜひ体験プログラム(講師として)にも参加して欲しいです。ジャンルの制限はありませんので、技術を子どもたちに紹介してください。これまでにも、飾り棚をつくる教室もありましたし、工作的なことや伝統工芸なども含め、幅広く募集しています。漫画を描いてみようというのもおもしろいですね」。

寄付していいただければ、実証実験をお手伝いします

インタビューの終盤、「プロジェクトからは少し離れるのですが」と断って、西川さんは企業にとって魅力的であろう提案をしてくれました。

「寄付のベネフィットとして寄付企業さんが希望されるなら、技術の実証フィールドとして精華町を使ってください。町が実証実験などをお手伝いします」。

「精華町はこれまでにも、実証実験の充分な経験があります。自動運転の実証実験では町内の道路を使いましたし、買い物支援ロボットの試験は、町内のスーパーで行われました。高齢者の見守りロボットの試験では、福祉施設を紹介していますし、脳科学の実験では、広報を使って治験者を募集したこともあります。初めて実験に取り組むまちに比べて、経験や素地がある分やりやすいはずです。新しい技術を生み出すためのコラボも、精華町が期待するポイントです」。

K-Scanのサイトを見て感じるのは、プログラムの充実ぶりです。科学のまちの子どもたちを育てるという、魅力的な取り組みに関心をもたれた企業の皆様は、力強い協力をご検討ください。

(オフィス・プレチーゾ 桜岡宏太郎)

【京都府・精華町】「科学のまちの子どもたち」を育てる体験型教育プログラムや学研都市ならではのコンテンツを開発

「寄付のベネフィットとして寄付企業さんが希望されるなら、技術の実証フィールドとして精華町を使ってください。町が実証実験などをお手伝いします」。

「精華町はこれまでにも、実証実験の充分な経験があります。自動運転の実証実験では町内の道路を使いましたし、買い物支援ロボットの試験は、町内のスーパーで行われました。高齢者の見守りロボットの試験では、福祉施設を紹介していますし、脳科学の実験では、広報を使って治験者を募集したこともあります。初めて実験に取り組むまちに比べて、経験や素地がある分やりやすいはずです。新しい技術を生み出すためのコラボも、精華町が期待するポイントです」。

K-Scanのサイトを見て感じるのは、プログラムの充実ぶりです。科学のまちの子どもたちを育てるという、魅力的な取り組みに関心をもたれた企業の皆様は、力強い協力をご検討ください。

(オフィス・プレチーゾ 桜岡宏太郎)

【京都府・精華町】「科学のまちの子どもたち」を育てる体験型教育プログラムや学研都市ならではのコンテンツを開発